10月21日,中国教育新闻网以《郑州轻工业大学电气信息工程学院:践行“理实贯通”育人理念 探索工科人才培养新路径》为题,报道我校电气信息工程学院通过“理实贯通、图谱赋能、开放合作”的系统性改革,成功探索出一条培育高素质创新型工科人才的新路径。原文如下:

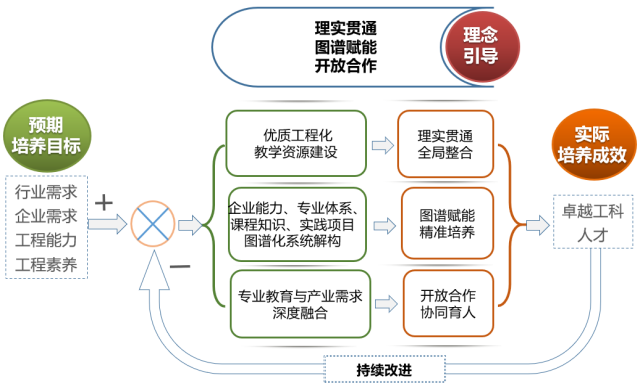

在我国深化教育综合改革、实施人才强国战略的背景下,郑州轻工业大学电气信息工程学院(以下简称“学院”)积极探索高校人才培养的新路径。近年来,学院直面传统电类专业人才培养中存在的专业、企业、行业相互割裂的突出问题,以构建“专业—企业—行业”一体化人才培养模式为核心,通过“理实贯通、图谱赋能、开放合作”的系统性改革,成功探索出一条培育高素质创新型工科人才的新路径,为区域经济高质量发展提供有力的人才与智力支撑。

“专业—企业—行业”一体化人才培养模式

理实贯通:从“局部割裂”到“全局整合”

学院深刻把握高等教育规律与产业发展趋势,确立“理实贯通”为新时代高素质应用研究型工科人才培养的核心理念。这一理念的贯彻,要求彻底打破传统教育模式中理论教学、企业实践与行业需求之间的无形壁垒,将原先分散、孤立的育人环节整合为一个有机的、连贯的、全局性的培养体系,从而实现人才培养质效的全面提升。

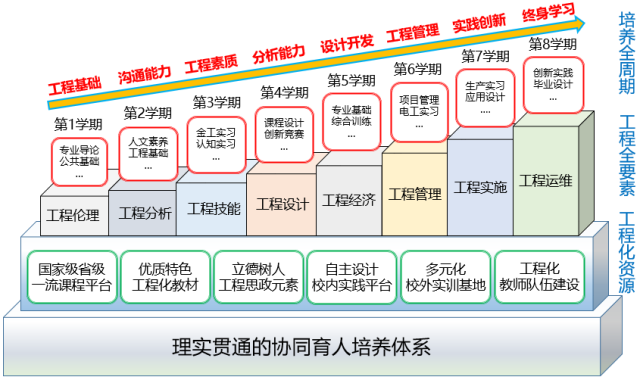

为实现从“局部割裂”到“全局整合”的深刻转变,学院对电类专业的人才培养方案进行了系统性的重构与优化。在课程设计与教学实施层面,学院着力推动理论传授与实践应用的即时转化与相互促进。在自动控制原理、电力系统分析等核心课程的教学过程中,不再是先理论后实践的简单叠加,而是将实验、实训环节作为理论知识的验证场和创新源。例如,在电气控制及可编程控制技术课程中,学生通过操作小型自动化工程项目模拟平台,能够直观感知可编程序控制器的工作过程与功能实现,将书本上抽象的指令与逻辑转化为看得见、摸得着的控制流程。

理实贯通的协同育人培养体系

在专业课程学习的高级阶段,项目式教学成为实现理实贯通的关键抓手。学院积极引入来自合作企业的真实项目案例,引导学生以团队形式,完整经历从项目需求分析、技术方案设计、设备选型配置到最终系统调试与优化的全流程。这种沉浸式的学习体验,不仅要求学生灵活运用所学课程的专业知识,更使他们主动思考如何将分散的知识点融会贯通,以解决工程实践中遇到的复杂问题,从而在实战中锤炼其系统性的工程思维与创新能力。

此外,学院高度重视实践教学基地在贯通培养中的桥梁作用。通过紧密对接国家产教融合战略部署,学院与一批行业领军企业合作共建了高质量的校外实习与实践教学基地。这些基地为学生提供了深入生产一线、接触先进技术与设备的机会。学生在企业导师与学校教师的联合指导下,参与实际的工程项目运作,将课堂所学的理论知识与现场的电气装备智能制造、自动化生产线运行、智能控制系统集成等实际场景相结合,实现了知识从理解、应用到创新的跃迁。这一“嵌入式”的实践模式,有效弥合了学校育人与企业用人之间的缝隙,形成了校企协同、互利共赢的良性循环。

图谱赋能:从“常态化学习”到“精准培养”

面对数字化浪潮,学院将知识图谱作为实现人才培养转型升级的关键引擎,推动电类专业教育从“常态化学习”向“精准培养”发展的深度探索。

学院投入专项力量,组建了由专业骨干教师、教育技术专家及企业工程师共同参与的研发团队,致力于构建符合电类专业特色与发展需求的系列化知识图谱。该图谱的构建并非对现有教材知识的简单数字化搬家,而是对电气工程、自动化等专业领域知识体系的深度梳理、重构与可视化呈现。它系统性揭示了电路原理、电机学、电力系统分析等核心课程知识点之间内在的逻辑关联与层次结构,并将人工智能、工业互联网等前沿技术领域的新知识、新技术有机地融入其中,形成一个动态生长、持续迭代的知识网络,使学生能够建立起对整个专业领域的宏观认知,有效避免了知识学习的碎片化。

知识图谱的价值不仅在于知识的“可视”,更在于学习的“可导”。学院将图谱与实践教学环节进行了精准锚定与关联。针对图谱中的每一个关键知识点,都设计或匹配了相应的实践教学活动予以支撑。例如,当学生学习到自动控制原理课程中“控制系统设计与校正”的相关知识点时,知识图谱会直接关联并引导学生进入“基于PID控制算法的控制系统实验”。通过亲自动手完成控制器参数整定、系统动态性能测试等实验步骤,学生能够深刻领会理论公式背后的物理意义与控制策略的实施效果,从而实现理论认知与实践能力的同步提升。

此外,学院依托信息化教学平台,将知识图谱以可视化形式呈现,并配套了丰富的教学视频、虚拟仿真实验和在线案例库。学生可据此自主规划学习路径,实现个性化成长;教师则能进行精准的学情分析与教学干预,从而全方位提升人才培养的效能与质量。

开放合作:从“单一封闭”到“多元开放”

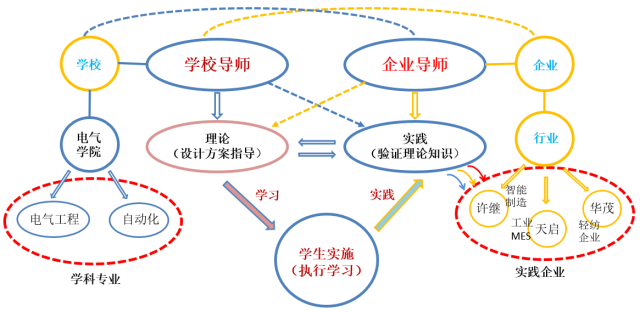

学院坚信,开放与合作是现代教育的必由之路。为此,学院积极构筑学校、企业、行业多方协同、共生共荣的多元开放育人生态,为“专业—企业—行业”一体化人才培养模式的有效运行提供坚实保障。

“专业—企业—行业”一体化人才多维培养模型

学院着力构建了一个将专业、企业、行业紧密联结的协同育人闭环系统。在专业教育层面,学院动态响应产业发展,及时增设了机器学习在自动控制中的应用、AI赋能电力系统、工业大数据分析等方面的前沿课程,确保教学内容与时俱进。企业则深度融入人才培养全过程,不仅通过提供实习岗位、共建实践基地为学生提供真刀真枪的训练场,更参与到课程开发、毕业设计指导乃至人才评价中。行业组织则通过举办技术峰会、研讨会等活动,为师生打开视野、对接前沿提供了高端平台。

通过深度的校企合作,学院与企业共同制定培养目标与方案,将真实项目作为教学载体,广泛开展项目式教学与工学交替,使学生在提升专业技能的同时,全面锻炼了团队协作、沟通与项目管理等职业素养。学院还协同企业与行业,建立了多元化的人才培养质量监控与评估机制,通过课程考核、项目评估、实习鉴定等多维方式,定期对培养成效进行联合“体检”,并据此持续优化教学过程,形成了人才质量持续改进的闭环,确保了输出的人才与产业发展需求的高度适配。

学院通过深化“理实贯通、图谱赋能、开放合作”三位一体的综合改革,有效破解了产教融合中的堵点与难点,构建了特色鲜明的人才培养模式,取得了显著的育人成效。未来,学院将继续优化创新路径,为培育更多卓越工科人才,为服务国家与区域发展战略做出更大贡献。

链接地址:http://www.jyb.cn/rmtxwwyyq/jyxx1306/202510/t20251021_2111403359.html#ocr